Avant Bali, avant Bottines & Bikini, avant Instagram, il y a eu un bateau. Un trois-mâts norvégien centenaire. C’est sur lui que j’ai affronté mes premières grandes peurs de voyageuse.

Sep 09, 2025

Je lève les yeux vers le ciel, l’arrière de ma tête touche ma nuque pour que je parvienne à voir tout en haut. Les 27 grandes voiles rectangulaires blanches sont remontées et fixées aux mats par les cordages. La plus haute se situe à 34 mètres – l’équivalent de 11 étages. Le navire a presque 100 ans. C’est donc dire que chacun de ces cordages doit être dénoué manuellement. J’imagine la semaine qui m’attend, et c’est dans mon estomac qu’un nœud se forme…

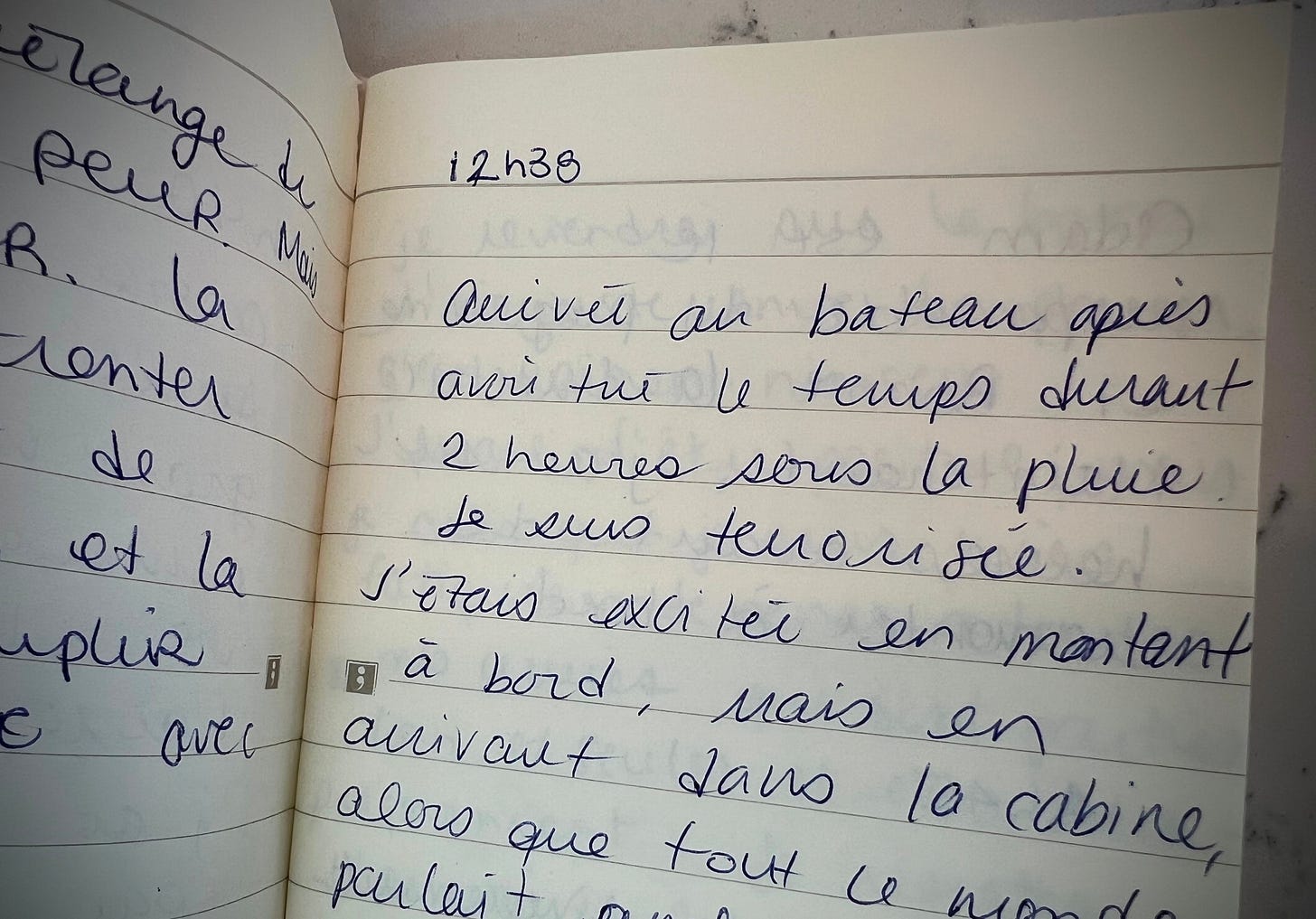

« Jour 1. Arrivée au bateau après avoir tué le temps deux heures sous la pluie. Je suis terrorisée. »

Je suis une enfant de l’océan. J’ai grandi au bord de l’eau, sur l’eau et sous l’eau, avec des parents passionnés du même élément, qui m’ont appris à nager en même temps qu’à marcher. À 15 ans, j’étais matelot sur un yacht. De 17 à 19 ans, j’étais éclusière et je travaillais dans une grande marina. Je pouvais deviner à l’oeil la marque et la taille des bateaux mieux que quiconque.

Les grands voiliers, eux, m’ont toujours captivée, envoutée. Leur immensité, leur beauté. L’histoire qu’ils portent, les souvenirs qu’ils créent chez tous ceux avec qui ils ont navigués.

Le SS Sørlandet, un trois-mâts carré norvégien, est le plus vieux du monde encore en opération. Depuis 1927, il vogue au gré des vents. Aujourd’hui, je viens d’y déposer mon sac.

Dès que je pose le pied sur son pont en bois impeccablement entretenu, je ressens quelque chose. Une énergie solennelle, magistrale. Comme si son siècle à naviguer les mers du globe en avait fait un vieux sage en la présence de qui on se sent minuscule, mais enveloppé.

Le Sørlandet est en escale à Toronto dans le cadre de la Course des grands voiliers. Vu sa mission de navire-école, il prend des stagiaires à bord pour l’événement. Je rêve de ce navire depuis des années. Et pour la prochaine semaine, il sera ma réalité.

« – Hi, Are you a visitor or a trainee? »

« – Hi.. euh.. Audrey. Tall Ships Challenge. For one week. »

Je baragouine l’anglais. Ça a toujours été un de mes plus grands complexes.

En secondaire 1, je me suis retrouvée dans une classe d’anglais enrichi. 98 % des élèves avaient fait le bain linguistique en 6e année. Moi, j’étais dans le 2 % et je savais à peine dire « The car is red » et « The sky is blue ».

La prof d’anglais, Claudine Tremblay, était méprisante. Elle m’avait lancé que je n’étais pas bonne, que je ne réussirais jamais à rattraper mon retard ni à passer l’année. Enseignante exemplaire.

Plot twist : j’ai fait tout mon secondaire en anglais enrichi. Le mal, toutefois, était fait. Elle avait implanté en moi un complexe d’infériorité qui me collait encore à la peau plus de dix ans plus tard. Chaque fois que je devais parler anglais, je redevenais la Audrey de 12 ans : chancelante, intimidée, gênée.

Alors, quand Adam, le responsable du programme, me questionne sur ma présence à bord – et que j’ai autant de difficulté à comprendre qu’à répondre – je me demande en sapristi à quoi j’ai pensé de vouloir passer mes vacances sur un gigantesque navire. Seule. Avec un équipage norvégien qui casse l’anglais que je ne comprends déjà pas.

« J’ai réalisé que la semaine serait longue. J’ai le motton », que je confie à mon carnet. Mais bon. Je suis à bord, et je vais y rester jusqu’à Hamilton.

Avec le recul, je me rends compte que ce moment précis – au milieu du pont de cet immense navire, entourée de parfaits inconnus avec qui j’ai pris le large – a été un premier grand tournant dans ma vie de voyageuse.

Sur ce bateau, j’allais devoir faire face à plusieurs peurs d’un coup : ma peur du vide, de la solitude, du jugement, de l’ennui… et ma peur de parler anglais.

Et c’est exactement ça qui a rendu cette semaine inoubliable.

Je prends mon sac et je descends sous le pont. Les hamacs blancs qui nous servent de lit sont suspendus comme des cocons. Chacun dispose d’un petit coffre pour ses effets personnels. Je range mes affaires en silence.

Je regarde les autres volontaires déjà arrivés. Ça respire le naturel, le Sperry et la pilosité assumée, tous genres confondus. Certains vivent sur ce voilier-école depuis des mois, d’autres depuis l’été. Moi, je n’y suis que pour une semaine et j’arrive avec mon séchoir zébré rose et ma brosse ronde. Je les cache au fond de mon coffre en espérant qu’aucun des bohèmes qui m’entourent n’ait eu le temps de voir. La journaliste milléniale génération Britney Spears, formatée par l’univers fake de la télé depuis 6 ans, renouait déjà un peu avec la jeune scout tomboy qui voulait jouer au football à 8 ans.

Je prends le temps de me calmer dans mon cocon. J’ai toujours adoré les hamacs. Quand je remonte sur le pont, le vent a changé. On nous rassemble pour former les équipes de « watchs », les « veilles », en français. À partir de là, la peur a commencé à céder sa place à l’excitation.

J’étais dans l’équipe A. Donc de minuit à 4h et de midi à 16h, c’est notre groupe qui était responsable de la navigation, de la surveillance et de l’entretien du navire. Concrètement, ça s’est traduit par :

Monter dans les mats avec nos mains comme seule sécurité; marcher sur les fils d’acier du gréement suspendus au-dessus du vide; naviguer de nuit au clair de lune; maintenir le cap en manipulant la gigantesque roue de bois; orienter les voiles en tirant, 12 personnes à la fois, sur les cordages plus gros que mes bras; laver le pont de 65 mètres à grands coups de brosse; et aider la cuisinière à faire les repas pour 19 membres d’équipage et une cinquantaine de stagiaires. J’en ai écaillé des œufs cuits durs!

Je me souviens de ma première nuit de veille. Tirée de mon hamac à minuit, je me retrouve debout sur la proue à faire la vigie au milieu de la nuit noire et silencieuse. Je fixe l’horizon, hypnotisée par le sillon de la pleine lune dans lequel on avance doucement, à 5 nœuds. Je suis bercée par le clapotis de l’eau qui frappe la coque d’acier. Envoutée par le souffle du vent dans les immenses voiles, capable de pousser puissamment 568 tonnes à travers le lac Ontario. Je me perds dans mes pensées, je me sens comme sur le Titanic et je comprends quand même un peu comment tu peux tomber dans la lune, littéralement, et looper un criss de gros iceberg. Je n’ai pas l’goût que ça m’arrive (je sais, y’a pas de banquises sur le lac Ontario.). Je m’efforce de rester concentrée à fixer l’horizon et j’espère que je n’aurai pas à sonner la grosse cloche de cuivre parce qu’on est en train de foncer droit sur un bateau qui s’est ancré au milieu de la voie maritime. Les heures s’écoulent. J’ai le frisson. Parce que c’est une expérience hors normes, prodigieuse. Et parce que j’ai les cheveux encore mouillés depuis ma douche.

Je retourne me coucher avec les yeux qui piquent tellement ils étaient écarquillés devant la splendeur du lever du soleil. On est le 21 juin. C’est le solstice d’été. Je me laisse bercer par la houle dans mon cocon enveloppant. Je ne sais pas encore ce qui m’attend.

On est tous réunis sur le pont. On nous montre comment enfiler le harnais et bien fermer le mousqueton en vissant la bague de sécurité par-dessus la ligne rouge. « Red is dead », nous dit-on pour que l’on n’oublie pas cette étape cruciale.

Quand on se trouve tout en haut du mât central, l’eau est 34 mètres sous nos pieds. L’équivalent d’un édifice de 11 étages. En 2013, j’ai le vertige quand je monde dans un escabeau. Cette expédition, c’était avant ma phase « escalade-je-passe-ma-vie-au-Bloc-Shop ».

Je me sens mieux avec le harnais. Ça dure 2 minutes. Jusqu’à ce je vois le premier matelot se lancer et que je comprends qu’on grimpe dans les filets sans être attachés. Free solo. 11 étages. Je n’ai pas le même rapport à la peur qu’Alex Honnold et le stress engourdi déjà mon corps jusqu’au bout de mes doigts.

« Red is dead », me niaisez-vous?! Le harnais ne sert qu’aux transitions entre les sections : quand on traverse les plateformes qui permettent d’accéder aux vergues – la pièce de bois parallèle au navire sur laquelle sont fixées les voiles, et quand on se déplace latéralement sur les fils de fer qui pendent sous les vergues (w.t.f.) pour aller descendre ou remonter les voiles. (NDLR : Personne n’est obligé de monter dans les mâts.)

C’est mon tour. Je me tiens tellement fort et proche du filet en grimpant que les cordages me râpent les jambes. Les habitués ressemblent à des singes qui grimpent à un cocotier. Moi, j’ai l’air d’une limace qui veut fusionner avec l’arbre.

J’arrive à la première plate-forme. Le filet est en devers, incliné vers l’arrière à 45 degrés, et on doit continuer l’ascension le corps suspendu au-dessus du pont plusieurs mètres plus bas. Dois-je rappeler qu’on est sur l’eau. Que tout ça se fait sur un bateau en mouvement, dans les vagues et le vent. J’ai envie de vomir tellement j’ai peur.

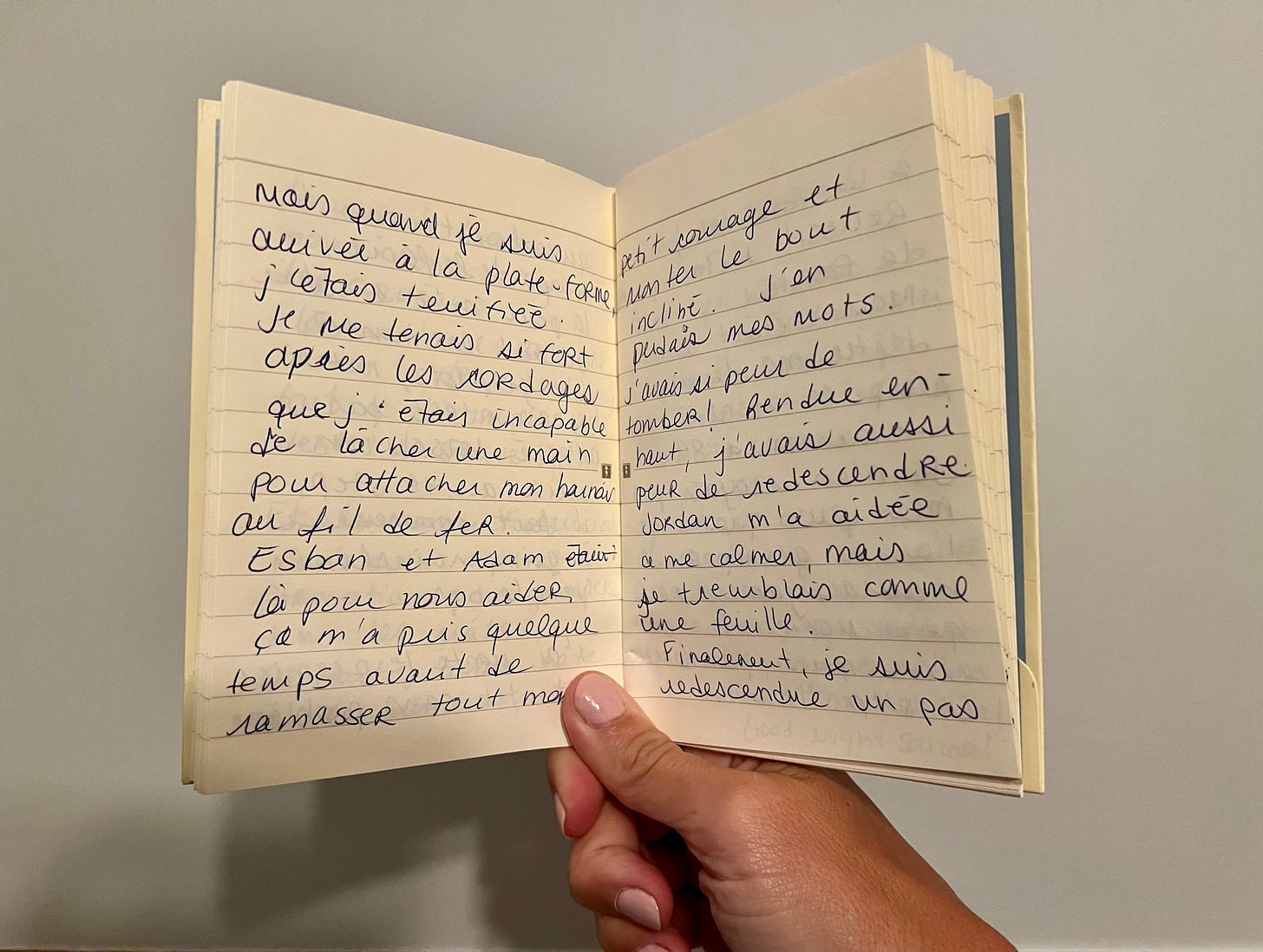

« Quand je suis arrivée à la plate-forme, j’étais terrifiée. Je me tenais si fort après les cordages que j’étais incapable de lâcher ma main pour attacher mon harnais au fil de fer. »

… et j’ai réussi. J’étais pleine de fierté! »

Le premier jour, je me suis rendue à la première plate-forme. Le lendemain, à la deuxième. Puis, mon compagnon de watch Clark m’a demandée si j’étais game de monter jusqu’à la dernière, là où les goélands vont se percher.

Un pas à la fois, je me suis hissée tout en haut. De plus en plus chimpanzé, de moins en moins limace. Je tremblais autant de peur que d’excitation. J’ai réussi à m’ancrer dans le moment présent. Mettre la peur de côté et savourer la beauté de l’immensité. L’eau à perte de vue, les voiles blanches gonflées, la petitesse des gens sur le pont, le vent qui caresse mon corps supporté par une minuscule plate-forme de deux pieds carrés, au gré des éléments.

Au fil de la semaine, j’ai apprivoisé ma peur du vide; celui sous mes pieds et celui de la solitude. J’ai eu quelques conversations laborieuses avec les autres stagiaires. Il y avait ce vieux pompier retraité de 84 ans qui est monté dans les mâts sans hésitation (!); une pétillante maman asiatique avec un accent charmant et un sourire en permanence; un boomer passionné de la photo qui s’était payé une cabine privée et qui préférait l’ajustement de sa lentille à celui des voiles; deux sœurs, dont l’une a tellement trippé sa vie qu’elle est restée à bord au terme de la semaine et n’a quitté le navire qu’un an plus tard!

Moi, j’ai largué les amarres à Hamilton avec 18 ecchymoses sur les jambes, vestige de mes ascensions dans les mâts. J’avais encore le motton, parce que j’ai trouvé ça très éprouvant, être isolée par la barrière de la langue, et je me suis terriblement ennuyée de mon amoureux. On se rappelle qu’on était en 2013 et le réseau ne se rendait pas au milieu du lac Ontario. Mais, la première chose que je lui ai racontée quand il est venu me rejoindre au bateau, c’est : « Je suis montée jusqu’en haut!!! », débordante de fierté, en montrant du doigt le point le plus élevé du Sørlandet!

Je venais d’apprendre que je pouvais être terrorisée et tout de même avancer.

Ce que j’ai ressenti sur le Sørlandet m’habite encore à ce jour.

Il m’a enseigné que dans les plus grands moments de vertige, on est capable de trouver la force d’aller au-delà de la peur qui nous paralyse. Qu’on peut monter plus haut, aller plus loin, et découvrir un horizon d’une infinie beauté.

Je n’ai jamais cessé de le faire depuis.

C’était le début d’une vie d’aventures.

Publié par